「どの作業をロボットに任せられるのか」「どのような段取りが必要なのか」「誰に相談すればよいのか」――いざロボット導入に踏み切ろうとしても、最初の一歩でつまずいてしまう企業は少なくありません。ロボットをスムーズに導入し、その能力を最大限に活用して確かな効果を上げるために、押さえておくべき基本的なプロセスをご紹介します。

Step 1. まずはロボットで解決したい課題を考える

自動化を進めるにあたっては、まずどの課題を解決したいのかを明確にすることが重要です。また、人・ロボット・専用機それぞれの特性を踏まえ、適材適所で配置することで、最大の効果を引き出せます。

そして、ロボットは本当に必要なのか――その問いから始めることが、ロボット導入の出発点といえるでしょう。

人/ロボット/専用機にはそれぞれに得手・不得手がある。ロボットの能力を最大限に活用するには、どんな作業を任せるのが有効なのかを正確に見極めることが重要となる。

『中小製造業のためのロボット導入促進ガイドブック』近畿経済産業局より引用

Step 2. 事前の情報収集をする

産業用ロボットの種類は多岐にわたり、技術は日々進化しています。その最新情報をキャッチアップし、導入の具体的なイメージを掴むには、国際ロボット展(iREX)のように、国内外のロボットメーカーやSIerが一堂に会する展示会をチェックするのが最適です。

国際ロボット展は世界最大級のロボット専門展で、前回開催時には14万人以上が来場し、海外からも多数の参加者が訪れました。会場では産業用ロボットだけでなく、AIやICT、要素技術など、ロボットに関わる最先端技術が一堂に展示されます。さらに、各種フォーラムやセミナーも併催され、最新トレンドや導入事例を直接学べる貴重な機会となっています。

近年はオンライン展示会の活用も進んでおり、iREX ONLINEでは数十万人規模のアクセスがあり、出展者によるウェビナーや動画コンテンツを通じて、世界中の情報に場所を問わずアクセスできる環境が整っています。これにより、移動コストや時間を削減しながら、最新情報を効率的に収集できます。

また、各ロボットメーカーや日本ロボット工業会の公式サイトでも、最新の技術情報や導入事例が公開されています。特にロボット工業会の「ロボット活用ナビ」では、産業用からサービスロボットまで幅広い事例を確認でき、導入検討の参考になります。

産業用ロボットの最新事情や他企業の適用事例を効率的に知るには、こうした展示会や公式情報源を積極的に活用することが重要です。

Step 3. SIerに相談する

製造現場には、長年培ってきた独自のノウハウやスタイル、生産技術、メソッドがあります。そのため、自動化を進める際には、現場に合わせた“一品一様”のロボットシステムを導入することが望まれます。ここで重要な役割を果たすのが、ロボットシステムの構想から設計、構築までを担う専門のエンジニアリング企業、ロボットシステムインテグレータ(SIer)です。SIerは、ロボットと周辺装置、専用機などを組み合わせ、現場に最適な自動化システムを構築するプロフェッショナルです。

自社に最適な自動化システムを実現するには、ロボットを“作る”ロボットメーカー、ロボットを“使いこなす”SIer、ロボットを“運用する”ユーザーの三者が密接に連携することが不可欠です。一般的には、ユーザーとロボットメーカーの間にSIerが介在し、システム導入までのプロセスを導いていきます。

なお、川崎重工は、このロボットシステムインテグレータの役割まで自社で担うことができる、数少ないロボットメーカーの一つです。

Step 4. SIerと共に進める導入ステップ

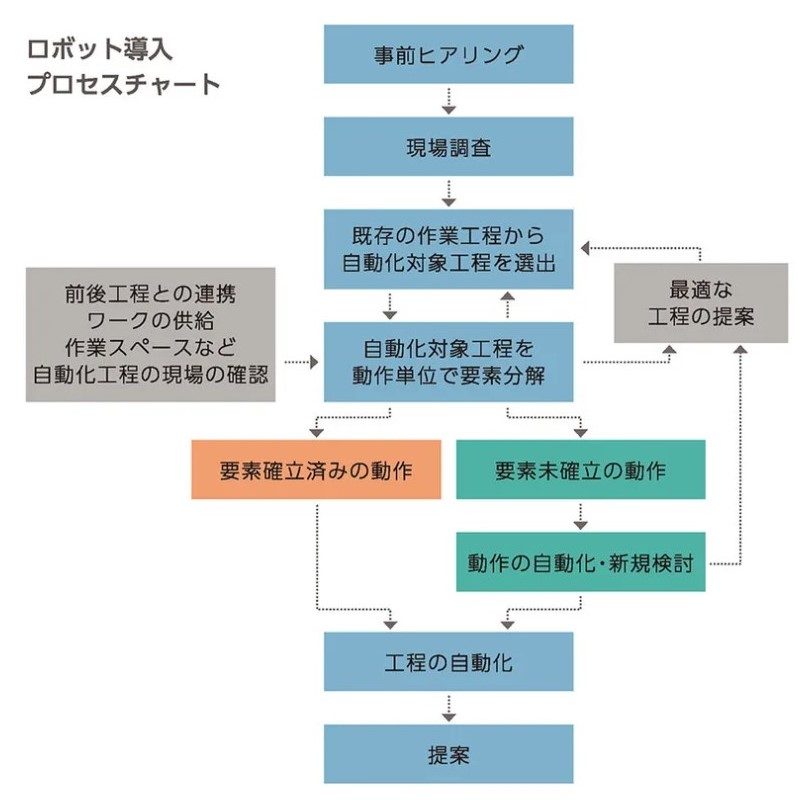

ロボット導入から自動化完了までの基本的なフローの一例を紹介します。

まず、ロボットシステムの構想を練るSIerが、現場の実態とユーザーのニーズを正確に把握することが不可欠です。そのために、事前のヒアリングや現場調査は時間と労力を惜しまず、徹底的に行う必要があります。ヒアリングでは、予算やスケジュール、品種、スペース、タクトタイムといった基本条件に加え、一見些細に思える情報も共有しておくと良いでしょう。

次に、自動化の対象となる作業工程を選定します。効率や生産性、費用対効果、前後工程とのつながりなど、あらゆる観点からロボット化に適した工程を見極めます。対象工程を絞り込んだ後は、作業要素を細分化します。人間にとっては“一連の作業”であっても、ロボットには手順を分解し、個々の動作としてプログラミングする必要があるためです。

これと並行して、ワークの供給・排出フロー、作業スペース、ユーティリティなど、周辺環境の整備も進めます。ロボットシステム全体の設計図が固まったら、運用や性能の妥当性を検証し、リスクアセスメントを実施します。

その後、システムの製造とプログラミングを行い、出荷前テストを経て、実環境への据え付け、テスト運転を実施。最終的に本稼働へと移行します。

Step5.導入後のフォロー体制も重要

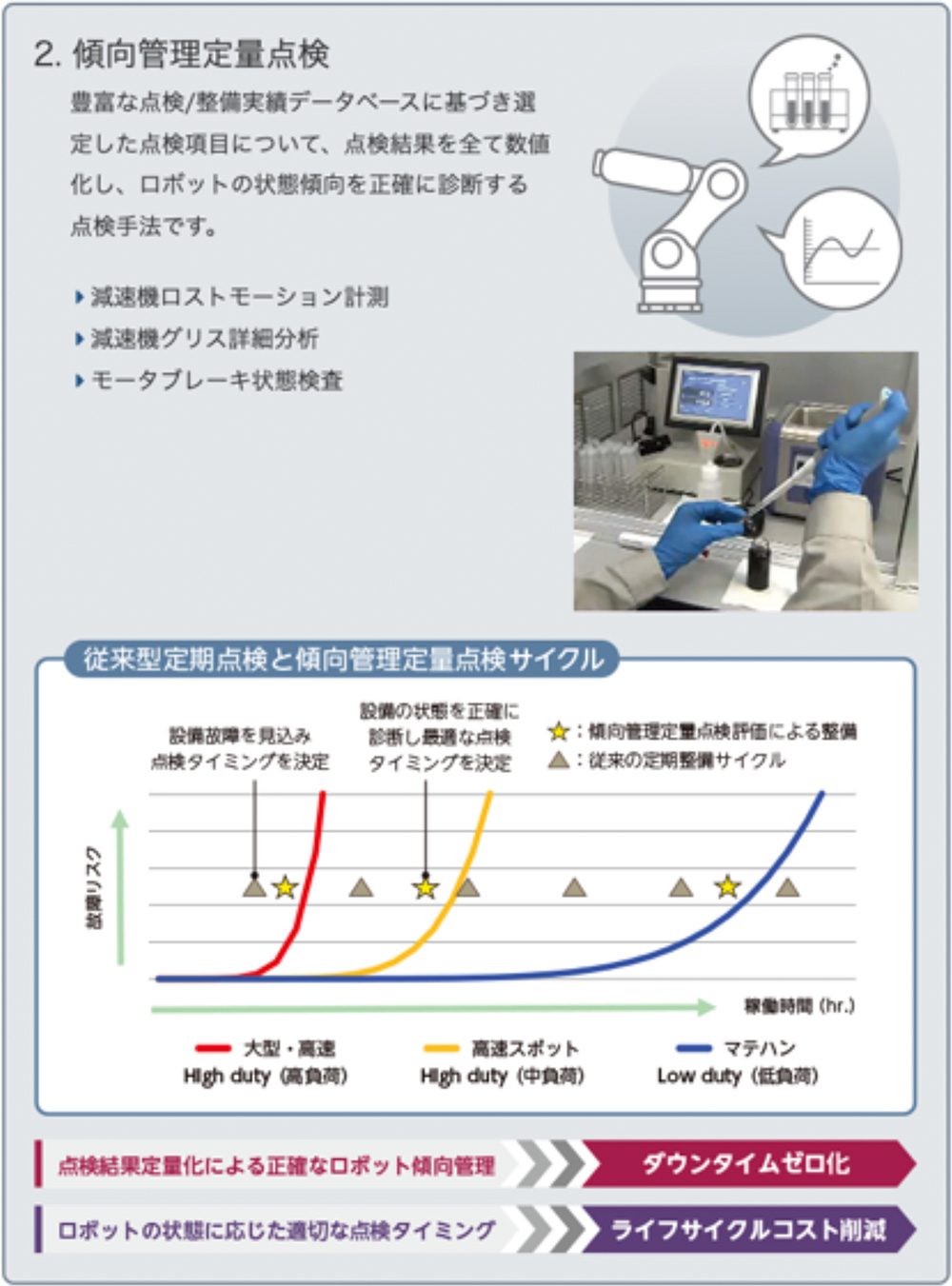

ロボットシステム導入後も、ロボットメーカー・SIer・ユーザーの連携は継続します。定期的な保守点検や不具合対応、障害発生時の復旧支援、更新や仕様変更への対応など、ロボットにはきめ細やかなアフターサービスが欠かせません。

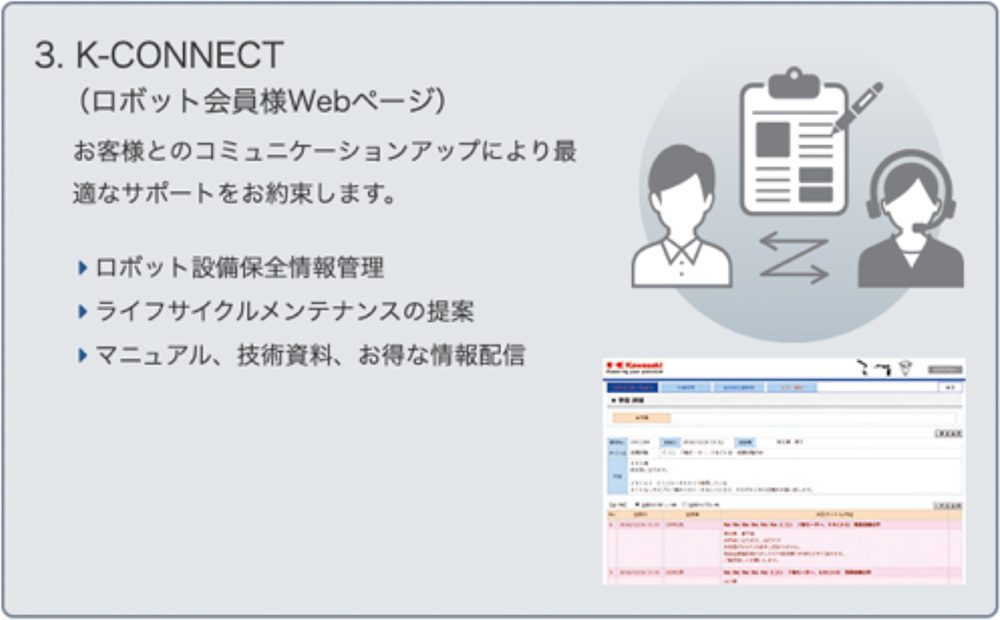

川崎重工では、1986年にアフターサービス専門会社であるカワサキロボットサービス株式会社を設立。導入後のユーザーをサポートするため、専用のコールセンターや24時間対応のヘルプデスクを整備し、万一のトラブルにも迅速に対応できる体制を構築しています。

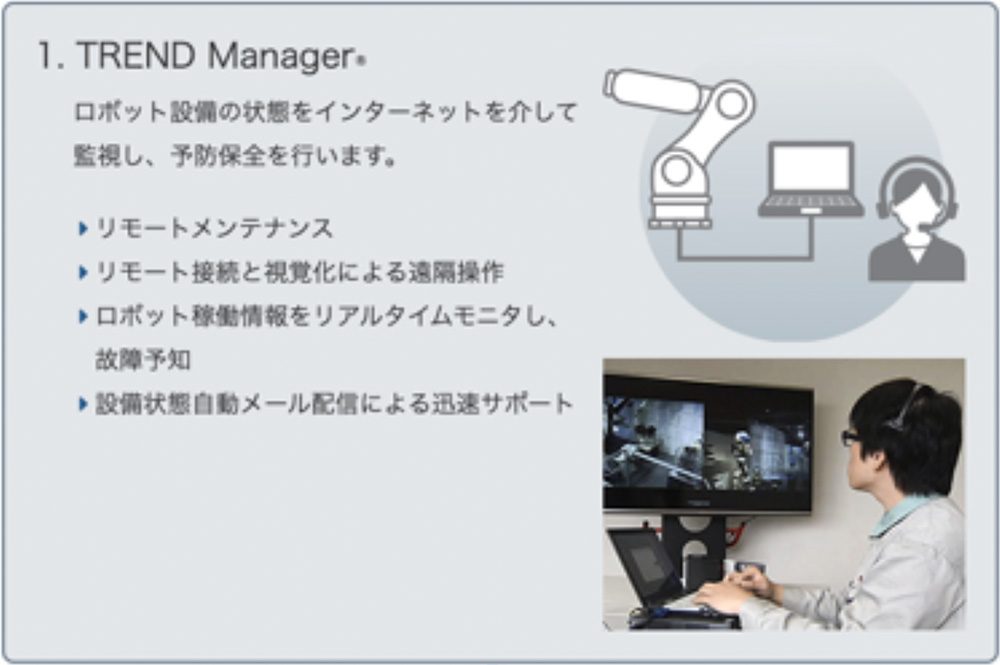

システムアップ完了後も、定期的な保守・点検や不具合対応など、ユーザーに寄り添ったアフターフォローが重要です。川崎重工では、ロボット設備の状態を遠隔監視する「TREND Manager」をはじめ、万全のサポート体制を整えています。